8 novembre 2020

On le savait, mais on ne voulait pas se l’avouer. On le pressentait, mais on se refusait à le reconnaître : la vague arrivait, la vague était là, à nouveau. Il y a quelque temps, on avait fait un rêve avec une gigantesque vague qui menaçait de tout emporter et qui dans son reflux avait laissé le petit peuple de la plage hébété sur le sable. Les surfeurs et les baigneurs n’avaient pu résister à la vague, ils avaient été emportés, mais après son passage, ils étaient vivants. Sidérés mais vivants.

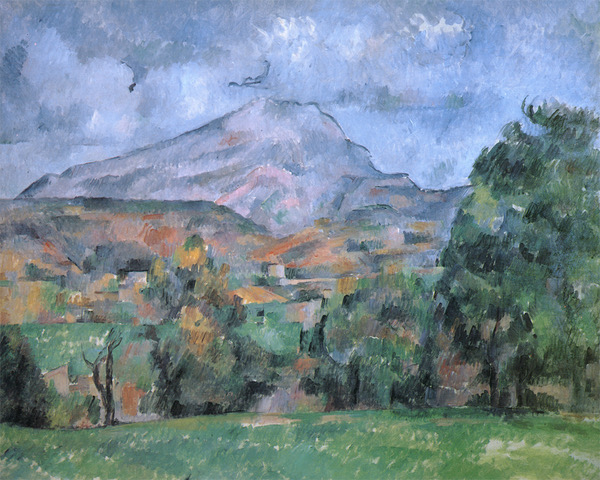

Mais il y a encore bien d’autres montagnes magiques de par le monde et, indissociable du paysage provençal, La Sainte-Victoire peinte et repeinte de manière obsessionnelle par Cézanne. La Sainte-Victoire est le paysage cézanien par excellence, avec sa terre rouge et ses pins qui ploient sous le mistral. On la gravit chaque année comme pour un rite ou un pèlerinage obligé. Et justement on y était allée quelques jours avant le re-confinement. La voici donc, peinte par Cézanne en 1888 et photographiée le dimanche 19 octobre presque sous le même angle, lors d’une dernière balade avant qu’on ne soit assignée au km autour du domicile.

Et on avait compris que ce rêve était en lien avec l’épidémie. Et la vague immense de notre rêve faisait penser à La Grande Vague[1] d’Hokusai qui ouvre la série des Trente six vues du Mont Fuji. Dans cette estampe, en arrière-plan, dans le creux de la vague, on voit le Mont Fuji enneigé. On le voit, minuscule cône surmonté de neige blanche, le même blanc bleuté glacé que l’écume de la vague qui menace de l’engloutir. Et la vague monstrueuse a quelque chose d’un prédateur, une panthère des neiges aux griffes de laquelle on ne pourra échapper. Trois barques de pêcheurs, fragiles et graciles, semblent non pas affronter la vague comme on part à l’assaut d’une montagne, mais accepter de se laisser flotter, de se laisser prendre par le mouvement insensé. Point lointain de stabilité dans cette estampe de La grande Vague, le Mont Fuji est une autre montagne magique de la littérature et de la peinture, paysage sacré pour de nombreux Japonais et pour Kawabata auteur du recueil de nouvelles Première neige sur le Mont Fuji qui, à l’instar de l’estampe d’Hokusai, sont emplies de creux et de silences.

On le savait mais on ne voulait pas se l’avouer, on pressentait que tout allait recommencer et qu’on ne pourrait échapper à l’épidémie du coronavirus en automne et en hiver. Désormais on y est, à cette différence près que l’on sait maintenant ce que signifie le confinement. Car on a fait déjà l’expérience de l’abri, du refuge et du jardin, même si cette fois, il s’agit de « vivre avec » plutôt que de « vivre sans ». Vivre avec, mais aussi vivre sans bouger, vivre sans marcher, car où peut-on aller à 1 km autour de son domicile dans les quartiers Nord de Marseille? Vivre sans marcher dans les collines ? Vivre sans parcourir la campagne de l’arrière-pays ? Alors, pour ce re-confinement, on se demande comment habiter cette retraite de façon un peu plus légère qu’au printemps.

Et donc La Montagne magique, mais pourquoi La Montagne magique ?

Parce qu’il s’agit d’un roman à propos du temps et de la vie que l’on met entre parenthèses en temps de crise quand on entre dans une sorte de suspens et que l’on retient sa respiration avant l’événement. Dans son discours du 28 octobre annonçant le re-confinement, le Président de la France avait évoqué la traversée d’un jour sans fin : « Je sais la lassitude et l’impression d’un jour sans fin » avait-il dit, omettant d’ajouter que ce jour sans fin serait aussi pour certains, et ils sont nombreux, un jour sans pain. Un jour sans fin donc, où tout se répète indéfiniment. Un jour sans fin où les vagues succèdent aux vagues en attendant un vaccin ou un remède. Ainsi de Hans Castorp, le héros de La Montagne magique : du jour où il arrive par une fin d’après-midi d’été à la gare de Davos, quittant le « monde d’en bas » pour « le monde d’en haut », il entre dans un autre temps. Un temps suspendu qui stagne et s’étale dans l’horizontalité des jours, brouillé par les caprices de la météo. Un temps étrange et contrasté où les visages brûlent sous la fraîcheur de l’air. Venu rendre visite à son cousin Joachim Zimssen qui séjourne depuis quelques mois déjà au sanatorium Berghof, Hans Castorp fait comme nous l’expérience d’un « doux brouillage » du temps et des saisons.

Un jour sans fin… toujours la même soupe

Ce temps stagnant, Thomas Mann l’expose au Chapitre V de La Montagne magique intitulé avec ironie Eternelle soupe et soudaine clarté. Alors que Hans arrive bientôt au terme de son séjour de trois semaines au sanatorium, il tombe malade et il doit s’aliter. Et ce temps de la maladie est comme une parenthèse entre l’avant et l’après, avant son installation définitive dans le monde d’en haut : « Il suffit pour l’heure que tout un chacun se rappelle à quelle vitesse une succession de jours peut s’écouler, si longue soit-elle, lorsqu’on la passe au lit, malade, écrit Thomas Mann, c’est toujours la même journée qui se répète (…) On vous sert la soupe de midi qu’on vous a servie la veille et qu’on vous servira le lendemain (…) On a le vertige en voyant arriver cette soupe, le temps et ses formes verbales deviennent flous, se confondent et la vraie forme de l’être qui se révèle à nous est un présent immuable où l’on vous sert éternellement cette soupe. » Mais au milieu de ce présent immuable, tout à coup surgit la clarté : « Pour Hans Castorp, le premier jour d’octobre ressemblait à s’y méprendre au dernier jour de septembre : il fut tout aussi froid et maussade (…) Hans eut besoin de son manteau d’hiver et de deux couvertures en poil de chameau pendant sa cure de repos, non seulement le soir mais aussi dans la journée ; les doigts qui tenaient son livre étaient humides et raides même s’il avait les joues toutes sèches et chaudes (…) Quelques jours plus tard, tout changea : survint un été indien d’une somptuosité renversante (…) Un ciel d’une splendeur absolue surplomba les monts et la vallée pendant près de deux semaines et demie, chaque journée surpassant l’autre en pureté azurée, et le soleil tapa avec une force si soudaine que tout le monde se vit obligé de ressortir ses affaires d’été. »

Cette apparente stagnation du temps où tout se répète, où l’on nous sert jour après jour l’éternelle même soupe et cet éclat soudain de lumière qui vient rompre la monotonie des jours est un peu ce que nous avons vécu ces premiers jours de vie re-confinée: car jeudi à Marseille, la mer était d’huile et certains se sont baignés comme en plein été.

Pour finir, écoutons Dominique A dont la chanson les Wagons de porcelaine tirée de son nouvel album intitulé Le silence où tout comme, parle elle aussi du jour sans fin du temps confiné : « Aux jours s’accrochent les jours comme des wagons de porcelaine…. Qu’avions-nous prévu cette semaine ? (…) Les projets ont les poches percées (…) Est-ce si long la traversée ? »

Les projets ont les poches perchées, est-ce si long la traversée ?

[1] La Grande Vague de Kanagawa, peinte par Hokusai en 1831.